水沢 勉

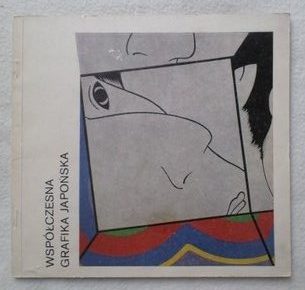

じつに小さなカタログである。縦21.5×横22.8cm。ノンブルなしの40ページほどの背文字のないごく薄い冊子である。出版されたのは1983年。版元はZACHĘTA。ワルシャワの中心部の戦没者記念碑の近くにある有名なポーランド国立美術館である。

出版の年である1983年の秋、わたしはその美術館で一週間ほど展示作業をしていた。神奈川県立近代美術館が所蔵する現代日本版画104点を額装のない状態で手提げの箱に入れ、手荷物として空輸して美術館に運び込み、作品の状態チェックのあと、同館のスタッフが全点マットに収めて額装したうえで展示したのである。

表紙は、日本側からいくつかのカラー図版の候補を提供したなかから、深沢史朗(1907-1978)の代表作「Sharaku and I」シリーズのうちの《Box・B》(1975年)が選ばれている。タイトル通り画面には「箱」の内側の覗くような三次元的なイリュージョン(錯視)の効果が生まれるように構成されており、その底の部分に東洲斎写楽の《三代目佐野川市松の祇園町の白人おなよ》(原作は大英博物館蔵)の一部が引用されている。

このきわめて印刷(版画)的な機知にあふれる作品を表紙に選んだ慧眼にわたしは驚いた。もちろん深沢史朗作品のユニークさは日本でも美術関係者のあいだでは知られていたものの、おそらく日本では20世紀後半の日本現代版画を代表するイメージとして提示することはなかなか困難であったにちがいないからである。いまでも幾分かはそういえるかもしれない。

当時、ワルシャワは、ヴォイチェフ・ヤルゼルスキ政権のもと1981年から発令されていた戒厳令が解除されて数か月しか経っていなかった。投宿したホテル「ヴィクトリア」には滞在客はほとんどいなかった。

美術館の展示作業もあまり順調ではなかった。時間ばかりが過ぎてゆき、正直かなり気を揉んでいたのだが、ある朝、美術館内の会場施工のスタッフが全員で一気に仮設壁を建て、長いローラーを駆使して、壁のすべてを真っ白に塗りなおし始めた。みるみるうちに会場全体が下ろしたての糊のきいたワイシャツようになった。目覚ましい出来事だった。

そして、展示は、日本側で用意したリストに従ってじつに手際よく進められた。一部、順番など相談に乗ったようにも記憶しているものの、展示の手際よさと卓越したセンスにわたしは圧倒されていた。

空間をデザインする感覚の冴え。その目覚ましさ。1900年に正面部分が完成披露されたネオルネサンス様式の美術館ではあるものの、そのコンテンツと技術には最良のモダニズムの精神が息づいていたのである。

モダニズムの息遣い。その後、わたしはポーランド各地を訪ねるたびにその多様性を印象づけられることになる。大雪のウッヂ、真夏のクラクフ、春のポズナン、秋のヴロツワフ・・・個人的な思い出は尽きない。しかし、それらはたんに感傷的な旅情の断片であるのではなく、19世紀末から「近代的」であることの可能性を独自の先端性で追求し続けてきたポーランドの文化風土がわたしを深く魅了してきたからこその記憶である。

じつはすでに1922年に日本とポーランドのアヴァンギャルドはベルリンで出会いを果たしていると思われる。具体的には、ポズナンの前衛グループ「ブント」(1918-20年)に所属していたスタニスワフ・クヴィツキは妻とともにベルリンに拠点として活動していたこともあり、1923年に東京に戻り、日本のダダ・グループ「マヴォ」の創立メンバーとなる村山知義とそれ以前に1922年にベルリンで直接知り合っていた可能性が高いのである。そのときリノカットというダダ的な版画技法がポーランドと日本を結びつけていたかもしれない。それを調査することが今後の大事なテーマである。

(みずさわ つとむ 神奈川県立近代美術館長)